両立支援ツール

仕事と育児の両立ハンドブック

多様な働き方が求められる今、仕事と育児の両立は企業にとっても重要な経営課題です。『仕事と育児の両立ハンドブック』は、従業員の不安を和らげ、自律的な両立を支援することで、離職や生産性低下を防ぎます。

2025年施行の育児・介護休業法改正にも対応。現場ですぐに使える実践ツールです。

人事担当者が直面する3つの課題

多くの企業が、育児と仕事の両立支援において、次の3つの課題に直面しています。

- 複雑化する制度への対応

度重なる法改正により、育児休業の制度は複雑化しています。

最新情報を正確に把握し、全従業員に分かりやすく伝えることは容易ではありません。 - 育児中の従業員の両立への不安解消

「育休中の手続きは?」「復帰後の働き方や評価は?」など、従業員は多くの不安を抱えています。

これらを解消し、安心して仕事と育児を両立できる環境が必要です。 - 育児中の従業員に対する関わり方

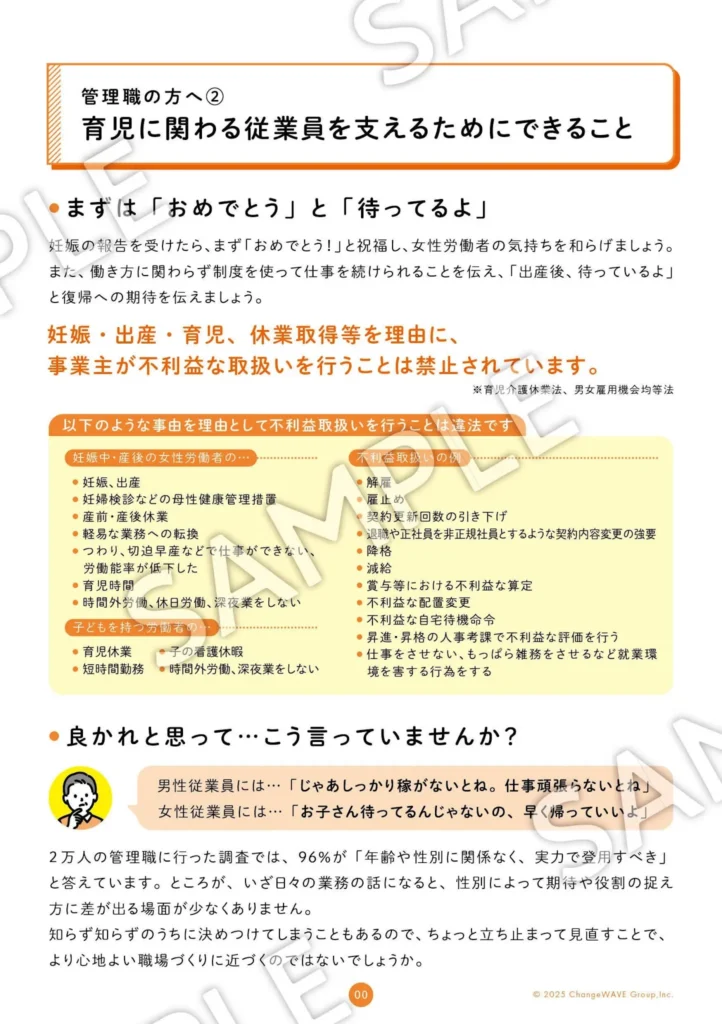

意図しないハラスメントが、育児中の従業員を追い詰めることも。

制度だけでなく、お互いの状況を理解し合える適切な知識の共有とコミュニケーションが不可欠です。

これ一本で解決。ハンドブックがおススメな理由

『仕事と育児の両立ハンドブック』は、これらの課題を包括的に解決するために開発されました。

その特長は、シンプルながらも充実した内容にあります。

- 法改正に対応した最新情報を提供

仕事と育児のハンドブックは、2025年施行の育児・介護休業法改正点を網羅。

子の看護等休暇の対象拡大や、男性育休取得状況の公表義務化など、企業が把握すべき最新の法情報を分かりやすく解説します。 - 妊娠から職場復帰までの流れを網羅

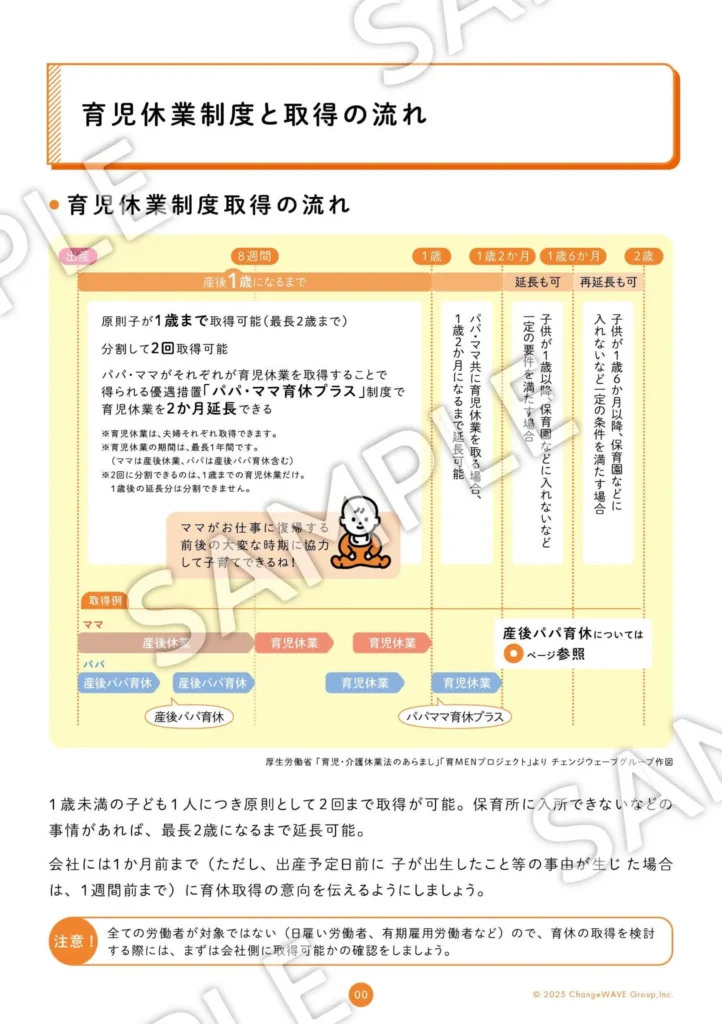

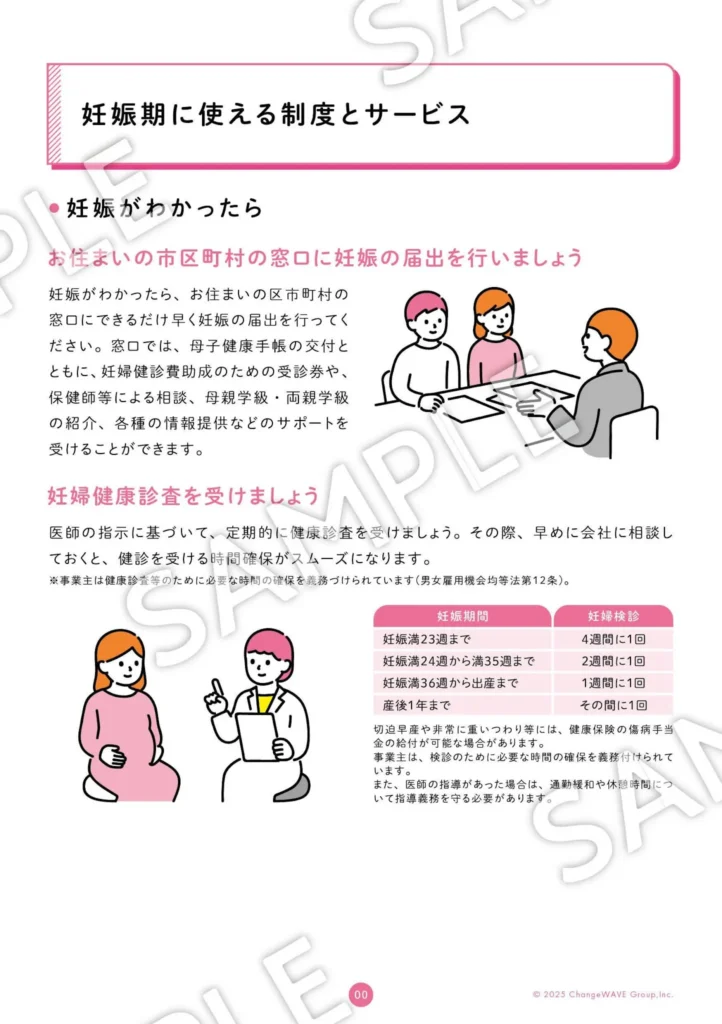

妊娠中の体調管理から職場復帰までの流れを時系列で整理。

育児休業制度や経済的支援、保育サービスなど、両立に必要な情報を網羅的に提供し、従業員の不安を解消します。 - 従業員と管理職の双方に役立つ内容

管理職としての心構えや周囲の従業員の具体的な声かけ事例もあり実践し易い内容です。

ダブルケアラーや、両立が難しいと感じたときの相談先や拠り所に。

例えばこんな時に!ハンドブック活用の3つのケーススタディ

実際に『仕事と育児の両立ハンドブック』をどのように活用できるか、3つのケースでご紹介します。

育児休業の申請方法から給付金の手続きまで、必要な情報がすべてこのハンドブックにまとまっています。複雑な制度をすべて説明する時間がなくても、この一冊を渡すだけで、社員は必要な情報を自分で確認できるようになります。

復帰後の時短勤務やフレックスタイム制度など、さまざまな働き方をハンドブックで確認しながら話し合いができます。具体的な選択肢を示せるため、社員の不安を効果的に軽減できます。

復帰後の時短勤務やフレックスタイム制度など、さまざまな働き方をハンドブックで確認しながら話し合いができます。具体的な選択肢を示せるため、社員の不安を効果的に軽減できます。

両立支援の専門家「チェンジウェーブグループ」の想い

弊社はこれまで、「仕事と介護の両立支援」を専門とし、制度解説や相談体制の整備を通じて、企業と従業員を支援してまいりました。

そうした中で、クライアント企業のご担当者から、

「介護だけでなく育児についても会社としてメッセージを統一したい」

「育児と仕事の両立で悩む社員にも対応したい」

といった声が多く寄せられるようになりました。

また、2025年4月に施行される育児・介護休業法の改正も、企業としての対応や情報発信を強く求められる背景となっています。

そこで弊社では、これまでの両立支援で得た知見を育児分野にも活かし、従業員が前向きに両立と向き合える環境づくりをサポートすべく、新たに『仕事と育児の両立ハンドブック』を企画・提供することといたしました。

複雑な制度の把握、従業員の不安解消、ハラスメント防止。

あらゆる課題を解決する『仕事と育児の両立ハンドブック』の詳しい内容を、ぜひご確認ください。

よくあるご質問

-

なぜ、このハンドブックが必要なのですか?

2025年育児・介護休業法改正への対応や、制度の従業員への周知が必要なためです。また、育児中の従業員と周囲が互いに理解を深め、協力し合える職場環境づくりをサポートします。

-

どのような従業員を対象としていますか?

-

このハンドブックを導入することで、具体的にどのような効果が期待できますか?

-

どのように従業員に配布すれば良いですか?

-

カスタマイズは可能ですか?